Susanna Taras

Il Mio Mondo

25. August – 22. September 2002

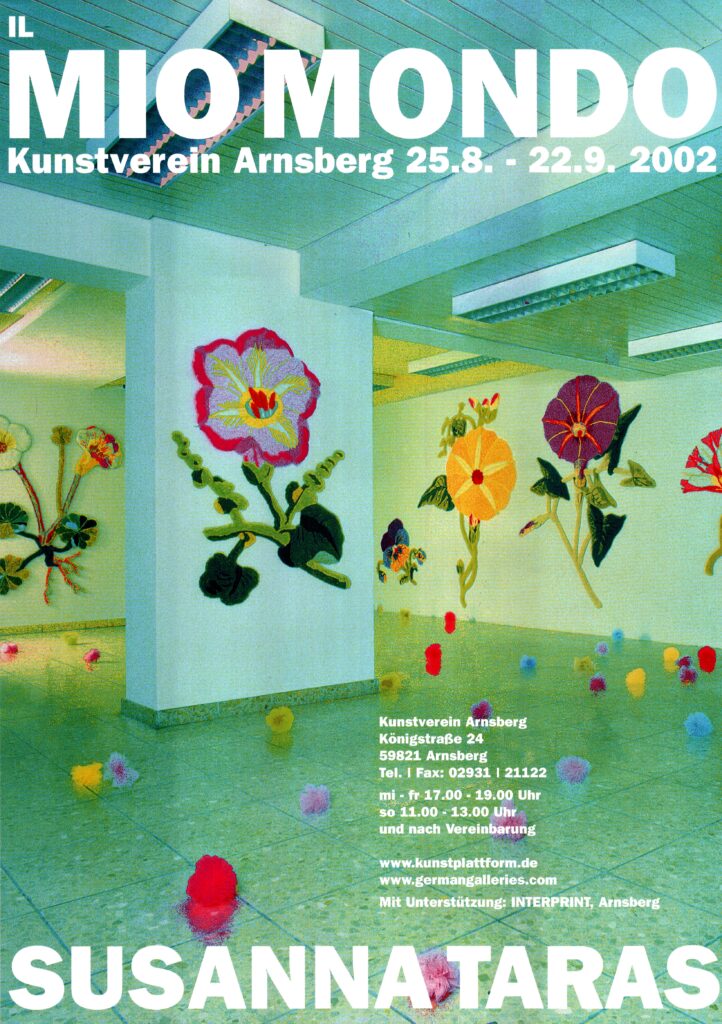

Es ist eine äußerst lustvoll, suggestiv und poetisch angelegte Welt voll wuchernder Formen, in die uns Susanna Taras hier entführt. Unmittelbar werden wir von der Dynamik einer Vielzahl von Farb- und Formimpulsen erfasst. Mit beinah tanzendem Blick scheint man sich durch die visuelle Dichte der Räume zu bewegen. Zu entdecken gibt es dabei eine Welt, die gleichermaßen einfach und komplex erscheint, die sinnlich äußerst prägnant ist und trotzdem immer wieder durch ihre Ambivalenz überrascht.

Es dürfte kaum ein Zweifel bestehen, Taras Bildobjekte stellen Pflanzen dar: Blumen in voller Blüte und Blätter im besten Grün ranken sich durch die Räume. Spezifische Merkmale einzelner Pflanzengattungen, wie Blatt- und Blütenformen, lassen es gar zu, dass man – botanisches Interesse vorausgesetzt – einen Großteil der Pflanzen einem entsprechenden Pendant in der Natur zuordnen könnte. Doch diese Referenz an die Natur ist keinesfalls als ein wiederbelebtes mimetisches Programm, als eine figurative Nachahmung der Natur zu verstehen. Die Artifizialität der popartig-plakativen Farbigkeit, der spielerisch vergrößerten Dimensionen und der überraschenden Materialität, geknüpft aus Wolle und Synthetik, lassen diesen Verdacht wohl auch gar nicht erst ernsthaft aufkommen. Wohl sind Taras Blumen in der Lage, an die alte und komplexe Beziehung zwischen Natur und Kunst, zwischen Bild und Visualität zu erinnern und ein weites Feld semantischer Bedeutungen zu öffnen. Doch der Ursprung für Taras` figurative Reminiszenzen scheint primär in ihrem hochsensiblen Gespür für die raumbildende Dynamik ornamentaler Strukturen, für deren suggestive Differenz von Muster und Grund zu liegen. Die Blume ist bei Susanna Taras weniger ein Zeichen für Natur sondern sie erscheint vielmehr in paradoxer Form als ein autonomes Fragment des ornamentalen Prinzips.

Bereits Anfang der 90er Jahre entstehen in Susanna TarasWerk Arbeiten, die ornamentale Strukturen in leuchtend farbigen Bildteppichen wiedergeben. Taras nannte diese Arbeiten „tapeaux“ und machte damit auch sprachlich nachvollziehbar, dass sie jenseits traditioneller Gattungszuordnungen anzusiedeln sind, dass sie weder bloße „tapis“ (Teppiche) noch einfach nur „tableaux“ (Bilder) sind. Auf den Boden gelegt oder an die Wand gehängt, bildeten sie mit ihren farbig sich aus dem Bildgrund erhebenden Mustern ein energetisch aufgeladenes Kraftfeld, welches unmittelbar mit dem umgebenden Raum in Beziehung trat. Die floralen Formen der aktuellen Werkgruppe, die wir hier sehen, haben keinerlei bildimmanenten Grund mehr. Der Grund, auf den sie sich als ihren Kontext beziehen, liegt außerhalb ihrer selbst: Es ist die konkrete Wand und die ebenso konkrete Decke. Als „shaped canvases“, als geformte Leinwände, wenn man vielleicht einmal so sagen darf, stehen sie damit in einer direkten Beziehung zum realen Raum, der zwischen bzw. jenseits von ihnen entsteht. Die leuchtenden, energiegeladenen Farben, in denen Susanna Taras ihre Woll- und Synthetikfasern einfärben lässt, sind in starken Kontrasten gegeneinander gesetzt. In ihrem dynamischen Zusammenspiel fügen die Farben der faktischen Präsenz den Bildern eine pulsierende, immateriell wirkende Ausdehnung in den Raum hinzu. Grellbunte bis pastellfarbene Linien, Punkte, Flecken, Kringel und Zacken kommunizieren beziehungsreich mit- und untereinander. Blütenformen, Blätter und Pflanzenstängel werden bei Susanna Taras kurzerhand zur Spielwiese malerischer Immanenz. Die Intensität der Farbe wird dabei mitunter so weit forciert, dass wir den Eindruck gewinnen, sie existiere unabhängig vom Bildträger, verselbständige sich als leuchtend vibrierendes Medium im Raum. Am deutlichsten kann man diese Erfahrung vielleicht im letzten Raum machen, wo sich die Farbe in der Tat vom Bild gelöst zu haben scheint, um ihre Autonomie im spannungsgeladenen Dialog mit Bild und Raum zu behaupten. Taras bildnerisches Konzept ist ihrem Wesen nach dynamisch angelegt. Dem sich durch die Ausstellung bewegenden Betrachter zeigt sich ihre raumfüllende Arbeit in ständig neuen Variationen, Ausschnitten und Distanzen. Spannungen und Kontraste lassen sich beobachten, und dies nicht nur im formalen Sinne gegenüber der Wand und dem Raum. Sie betreffen insgesamt eine paradoxe Koinzidenz von Einfachheit und Vieldeutigkeit, von Flächigkeit und räumlicher Ambivalenz, von Figuration, autonomer Abstraktion und Ornamentalisierung, von Mikro- und Makrostruktur, von Teil und Ganzem.

Jenseits aller zeitgeistigen Paradigmen lässt Susanna Taras uns an einem gattungsübergreifenden Spiel sinnlicher Bezüge teilhaben, das sich in seiner Prozeßualität als unabschließbar darstellt. Indem wir aktiv sehend an diesem Spiel teilhaben, öffnet sich uns in Susanna Taras` Installation tatsächlich eine Welt.

Jens Papenkort